顔認証がうまくいかなくて、暗証番号も忘れてしまった場合でもマイナ保険証を使えると安心なのですが、なにか良い方法はあるのかな?

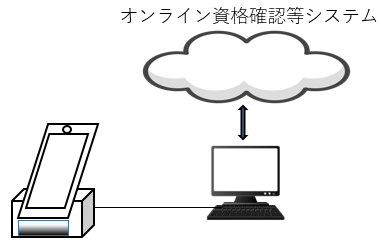

オンライン資格確認の初期状態は「無人運転モード」

オンライン資格確認の顔認証機能付きカードリーダは、初期状態では医院の職員の手をわずらわせることなく患者様ご自身で操作を進めることができる「無人運転モード」です。無人運転モードでは「顔認証で本人確認」、「暗証番号で本人確認」のいずれかを顔認証機能付きカードリーダの画面から選択できます。

顔認証できない場合は「目視確認モード」を利用

オンライン資格確認では、初期の状態では患者様ご本人が「顔認証を行う」か「暗証番号を入力する」か、いずれかの方法で本人であることを確認します。しかし、マイナンバーカードの写真と本人があまりにも差がある、怪我をされた、お子さんで成長に伴う変化が大きいなどの場合で顔認証できなかったり、暗証番号をご本人が忘れてしまった場合はどうしたら良いでしょうか。

このような場合のために、オンライン資格確認では本人確認を医療機関のスタッフが行う「目視確認モード」が用意されています。

ところが最近、この目視確認による本人確認の手順が大幅に見直されたようです。

医療機関等向け総合ポータルサイトのこちらのページにも目視モード改善対応に関する記事が掲載されました。

実際の手順は、こちらのページにある ③操作マニュアル の 操作マニュアル(一般利用者・医療情報 閲覧者編)(←ブラウザによってはPDFがダウンロードされます) 第9章、第10章を確認してください。

操作マニュアル(一般利用者・医療情報 閲覧者編)の9章、10章は、実に紛らわしい内容になっています。「目視確認モード」と呼んでいる操作には、次の2種類があります。

①顔認証付きカードリーダの画面に、職員がパスコードの入力操作をする(9章)

②「無人運転」、「暗証番号」、「目視確認」と顔認証付きカードリーダのモードを変えた上で、オンライン資格確認端末で本人確認確認済みの操作をする(10章)

上記①の顔認証付きカードリーダの画面に入力する「パスコード」は、オンライン資格確認端末で、資格確認画面にログオンした上で、メニューの「アカウント情報管理」から「目視確認用パスコード発行」をクリックします。「発行」をクリックすると”目視確認用パスコード”の確認メッセージが表示され、「OK」をクリックすると4桁のパスコードが発行されますので、忘れないよう記憶(記録)しましょう。パスコード発行の操作後に、オンライン資格確認端末を再起動した後から「職員用ボタン」が顔認証付きカードリーダの画面に表示されます。

従来からの目視確認である②は、「全ての患者様を目視確認で処理する」、「複数ある顔認証付きカードリーダのうち、一台は常に目視確認モードにしておく」など、頻繁にモードを変更しない場合には利用価値が高いと思われます。(逆に従来からの目視確認は、オンライン資格確認端末側での操作が必要になるため、①の方法がおすすめです。)

施設の運用形態(普段から無人モードで使用)によっては、今回提供開始された目視確認モードは、顔認証操作の柔軟な対応が可能になることから利便性が高まったと言えるでしょう。